Cinco apuntes sobre un presente complejo y un futuro incierto.

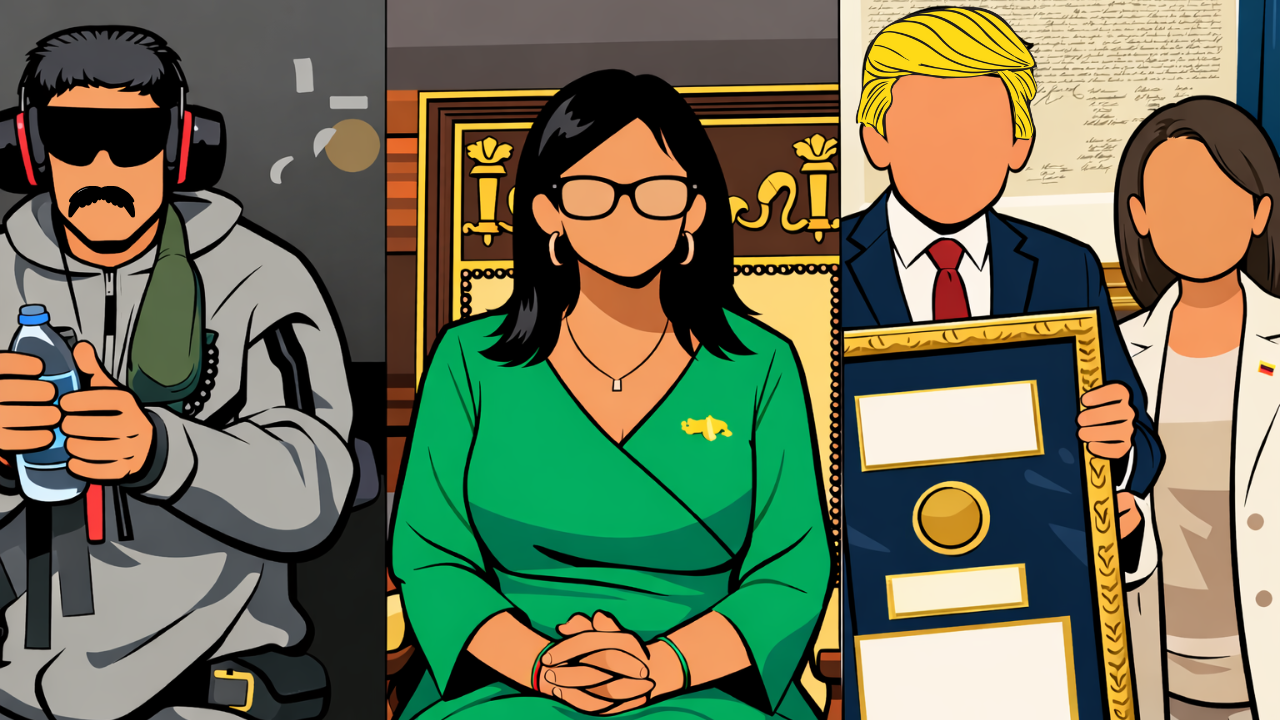

Hace seis semanas, Venezuela vivió uno de los momentos más trascendentales de su historia en lo que va de siglo: la extracción de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra junto a su esposa, Cilia Flores, en una cárcel en Nueva York y ambos enfrentan la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Lo que sigue a continuación son básicamente apuntes que hemos desarrollado a lo largo de estas turbulentas semanas con respecto al futuro inmediato de Venezuela. Sin lugar a duda, lo que engloba estas reflexiones es la necesidad de entender la situación venezolana y el momento que se abrió a partir del 3 de enero de 2026, desde lo que Isaiah Berlin llamaba “sentido de realidad”.

Primero: salir de la negación y aceptar nuestro fracaso absoluto como proyecto de nación, el cual no es sino el fracaso de las élites dirigentes venezolanas de las últimas décadas.

Estados Unidos ha intervenido en un conflicto asimétrico entre chavismo y oposición que tiene 27 años y en el que ninguna de las partes había podido imponer una solución unilateral dentro del país que partiera por la exclusión definitiva del otro de la vida nacional. Tuvo que llegar una potencia extranjera a ponernos en orden, y eso impone una realidad que todas las partes parecen negarse todavía a aceptar: por un lado, el chavismo se niega a aceptar que están intervenidos bajo tutela de Estados Unidos, y por el otro, la oposición se niega a aceptar que el poder no se lo dieron a ellos a pesar de contar con legitimidad electoral y con el respaldo internacional.

El resultado de esa negación rotunda a aceptar la realidad, ha sido continuar en la inercia del conflicto, eso sí, siempre cuidándose de no tocar al hegemón del norte: así tenemos, por una parte, a la oposición encarnada en María Corina Machado que acusa de “normalizador” y de hacerle juego a la tiranía a todo el que reconozca a los órganos del Estado venezolano (sin importar que operen de facto) y que desaconseje ir inmediatamente a elecciones (lo cual es el plan de la Casa Blanca de “estabilización, recuperación y transición”), a pesar de que sabemos que todas estas iniciativas han sido solicitadas por los mismos Estados Unidos a las autoridades interinas. Y, por otra parte, para el chavismo remanente, cualquier persona que celebre las aperturas que lideran los Estados Unidos en Venezuela, es un traidor a la patria que debe seguir siendo proscrito de la vida política, aunque ellos sean los primeros “cachorros del imperio”, acaramelados con la administración Trump después de que los bombardearon sin piedad.

La realidad es que en los días siguientes de la operación “Absolute Resolve”, los Estados Unidos prefieren, de momento, trabajar con los restos del régimen chavista y eso obliga a la oposición a esperar su turno en la banca. Chavismo y oposición están subordinadas a Donald Trump, y esta cruda realidad no parece gustarle a ninguno de los dos. Por eso, lo primero, es aceptarla sin dilaciones.

Segundo: entender la decisión de Estados Unidos de optar por una “transición blanda” o “transición tutelada”.

Sin poder anticiparnos a los acontecimientos del 3 de enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, nuestro diagnóstico en la entrega anterior expresó la realidad del país que todavía persiste: una estructura estatal muy compleja de fracturar en la que sus componentes operan bajo una red de lealtades y espíritu de grupo, que mantienen la supervivencia del régimen y que no van a reconocer bajo ninguna circunstancia a un gobierno de la oposición, así éste tenga la legitimidad del voto popular.

Los hechos del mismo 3 de enero y los días posteriores, lo confirmaron: el mismo día de la captura de Maduro en horas de la noche, la presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Tania de Amelio, ratificaba mediante una sentencia a Delcy Rodríguez como presidenta interina ante la figura sui generis de la “falta temporal forzosa” y el lunes 5 de enero en la mañana, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto al Alto Mando Militar, reconocía a Delcy Rodríguez como presidente (y por ende, comandante en jefe de las FFAA). Nos guste o no, ese reconocimiento a lo interno del régimen en cuestión de horas, no lo consiguieron María Corina Machado y Edmundo González en un año y medio presentando la verdad de las actas electorales ante el mundo. Allí confirmamos la pragmática decisión de la administración estadounidense de trabajar con el régimen ya que, a lo interno del país, ellos son los que tienen control del territorio y de la burocracia estatal. Por eso, hay que decirlo sin rodeos: la oposición carece de los medios materiales para imponerse unilateralmente en el país, lo cual les obliga a esperar hasta llegar a ser incluidos eventualmente en el proceso político que se adelante en estos momentos. Como siempre hemos dicho: tener la razón moral, no es poder. Y Trump va a trabajar con quien controla, no con quien tiene la razón o con quien sienta más afinidad de valores.

Tercero: de aquí se deriva que hay un problema en confundir la democracia con “lo político”.

En estos momentos, lo político eterno, que opera bajo sus propios presupuestos y su propia lógica interna, se impone por sobre lo contingente: “el pueblo”, “la ley”, “lo justo”, “lo bueno”, “lo eficiente”, etc. Es lo que, en la ciencia política, se le llama autonomía de lo político. La verdad intolerable es que siempre, quienes gobiernan, son las minorías, y es con ellas (es decir, con las oligarquías[1]) con las que hay que negociar primero las aperturas al sistema, antes que pensar en la legitimidad mayoritaria del próximo gobierno. Tenemos que entender que antes de apuntar a elecciones, lo primero es fundar un orden que todas las partes en pugna respeten y acaten. Y ahora, que tanto Delcy Rodríguez como María Corina Machado tienen el mismo jefe, es probable que se logre algo en ese sentido, pero para ello se requiere tiempo, e incluso mucho más que “tragar sapos”. De hecho, es probable que ambas partes más bien sean obligadas a “amputarse un brazo”, es decir, renunciar al premio gordo, y Donald Trump ha demostrado ser un experto en eso (ver el caso de Zelenskyy en Ucrania).

Recordemos que luego de la exitosa reunión entre María Corina Machado y Donald Trump a mediados de enero en la Casa Blanca, ambos quedaron en contacto, lo cual es positivo para la causa democrática venezolana en el futuro próximo. Tampoco hay que ignorar que, en su visita a Venezuela, el Secretario de Energía Chris Wright afirmó que la propuesta de Machado de celebrar elecciones en 9 ó 10 meses, “es realista”.

Pero también hay que traer a colación que en días recientes Delcy Rodríguez expresó que está en constante comunicación con el Secretario de Estado, Marco Rubio, y por si fuera poco, afirmó que fue invitada a los Estados Unidos. Es decir, ya que tanto Machado como Rodríguez responden al mismo centro de decisión externo, se abre la posibilidad de un orden mínimo tutelado, condición necesaria para el arreglo de poder posterior.

Interesantemente, Machado expresó hace días que ella está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez “si es necesario” para concretar una transición a la democracia. Y al planteársele la posibilidad de que María Corina Machado regrese al país, Rodríguez expresó que “tendrá que responder ante Venezuela” (no necesariamente ante la "justicia" chavista), por haber pedido una intervención militar, pero nótese que fue lo suficientemente ambigua para dejar a la interpretación si la libertad y la seguridad de la Premio Nobel de la Paz estarían comprometidas una vez llegue a territorio venezolano. Sobre esto, seguirá habiendo tela que cortar en las próximas semanas y es preciso que estemos atentos al desarrollo de los acontecimientos.

Cuarto: ¿Se trata de un cambio de régimen o cambio “en el régimen”? De momento, todo apunta a que es más de lo segundo. Lo cierto es que Trump cumplió su palabra de que no iba por un cambio de régimen en Venezuela. De hecho, es probable que estemos frente a una nueva doctrina de intervención en la que Venezuela es el globo de ensayo: usar la superioridad tecnológica-militar para luego trabajar con los propios regímenes descabezados, lo cual es mucho menos costoso y puede arrojar iguales beneficios que una invasión y luego una ocupación clásica que busque sostener a un gobierno títere afín a sus intereses[2]. De allí que estemos viendo un desmontaje de la política petrolera venezolana, por lo menos desde las últimas cinco décadas, y un alineamiento y tutelaje de la industria petrolera venezolana con los Estados Unidos como no se había visto por lo menos en los últimos 80 años. Sin embargo, a pesar de que el viraje económico es radical, la apuesta de Donald Trump sigue siendo bastante arriesgada: ¿Puede el chavismo cambiar su naturaleza? ¿De dilapidadores de riqueza crónicos, podrán mutar a un modelo económico capitalista y globalizado? Creemos que lo máximo tal vez será aspirar a una suerte de oligarquía extractiva “a la rusa”, lo suficientemente confiable para los intereses económicos de las petroleras estadounidenses, para que mejore mínimamente la situación económica y humanitaria, más lo cierto es que nunca llegarán a ser una élite realmente productiva. De momento el enfoque de la estrategia en Venezuela es estrictamente económico para recuperar la industria petrolera, para la cual, Trump ha dicho que se necesitan invertir, por lo menos, 100 mil millones de dólares. En ese sentido, recordemos que días después de la captura de Maduro, Trump invitó a la Casa Blanca a once empresas petroleras para convencerles de invertir en Venezuela. Una muestra de lo impredecible de su apuesta fue la reacción de la Exxon Mobil aduciendo que Venezuela es “uninvestable”, es decir, que no posee las condiciones para invertir, para disgusto de Trump, que incluso amenazó con dejarlos fuera del negocio . Lo cierto es que el mero voluntarismo político no es suficiente para mejorar las expectativas de los agentes económicos, que se mueven con certezas y de momento, el chavismo sigue sin ser percibido como un socio confiable.

Otro cambio a lo interno del régimen es el lento auto-desmontaje de la represión. Con respecto a la liberación de los presos políticos, en estas seis semanas, han sido excarcelados por lo menos la mitad de los presos políticos que se tenían contabilizados a finales de 2025. Y en relación a la Ley de Amnistía aprobada en primera discusión en la AN, ha habido algunas modificaciones posteriores que se le han hecho al instrumento, tanto por recomendación de la Academia, de las organizaciones de DDHH y de la misma bancada de la oposición en la AN. Lo cierto es que la mayoría de los presos políticos de alto perfil, muchos del entorno de María Corina Machado, les han sido otorgadas medidas, pero aún quedan en encierro varios presos políticos emblemáticos y, a pesar de las promesas del gobierno encargado, las excarcelaciones se han hecho a cuentagotas y han sido condicionadas sin el otorgamiento de libertades plenas.

Quinto: pareciera que estamos presenciando un “desenlace amorfo”, como se le llama en la sociología del conflicto a los epílogos de los enfrentamientos no bélicos. La “resolución absoluta”, es que absolutamente nadie ha quedado satisfecho con esa resolución. Por eso es importante preguntarse: ¿Qué NO ES una transición? A nuestro juicio, aún no estamos en una transición hacia la democracia. Pero tal y como está planteado el tablero en estos momentos, para enrumbarnos hacia ella, hay que aclarar que eso no implica una victoria total y unilateral sobre el enemigo, sino una coexistencia incómoda entre las partes. Implica unas garantías mínimas que aseguren la existencia política del otro, lo cual está bastante lejos de la perfección institucional. Si bien previo al 3E se decía mucho que de las dictaduras se sale como se puede y no como se quiere, lo mismo aplica a las transiciones: se logran como se puede y con lo que se tiene. Las transiciones siempre son imperfectas, insatisfactorias y anticlimáticas y precisamente por eso (porque todas las partes quedan amputadas: una que tiene las armas y el control interno del Estado pero que no tiene el apoyo de la gente ni el apoyo internacional, y la otra cuenta con exactamente lo opuesto), es que se logra establecer un equilibrio subóptimo para avanzar. Y de momento, lo único que nos está garantizando ese equilibrio para el avance, son los Estados Unidos y su amenaza, ya más que creíble, concreta. Por esa razón, esto que estamos viviendo desde el 3E no se parece a ninguno de los otros momentos que hayamos vivido antes, por lo menos desde que comenzó la pesadilla chavista en Venezuela.

De todas formas, con todo lo espinoso e incierto, esto es lo más cerca que hemos estado de nuestra libertad en 27 años. Por eso es importante que miremos el bosque completo y no nos perdamos en las ramas porque si caemos en el inmediatismo democratista[3], reclamándoles a nuestro principal aliado, Estados Unidos y cuestionándoles su estrategia gradual, podemos perder lo que ya tenemos. Es el momento de pensar con cabeza fría.

No arruinemos lo posible por querer lo perfecto.

[1] En este punto, traemos a colación la llamada “ley de hierro de la oligarquía” y la “ley de Pareto del 80-20”. Los procesos políticos siempre operan con las minorías. Lo demás, aunque correcto desde el punto de vista moral, es poner la carreta delante de los caballos.

[2] Luego del 3E en Venezuela, vemos el mismo modus operandi aplicándose en Cuba e Irán. Aunque Rubio afirmó que la situación de Irán es más compleja que la de Venezuela porque no se sabe “quien tomaría el poder”.

[3] Démocratisme, cuya traducción al español en palabras de don Dalmacio Negro, sería una suerte de “democracia moral”, una moralización extrema e idealizada de la democracia, que termina negando lo político.