Las tareas gigantes de América Latina

En el programa de esta semana, analizamos los retos de Iberoamérica en un mundo incierto

Dionisio Gutiérrez inició el programa recordando que “hay momentos en la vida de las naciones en los que los ciudadanos deben mirarse al espejo y preguntarse quiénes son, quiénes desean ser”. Señaló que hoy, América Latina vive precisamente uno de esos momentos, uno en el que “la libertad, esa llama frágil y sagrada, está siendo asfixiada por manos que nunca debieron tocarla”.

Dionisio Gutiérrez inició el programa recordando que “hay momentos en la vida de las naciones en los que los ciudadanos deben mirarse al espejo y preguntarse quiénes son, quiénes desean ser”. Señaló que hoy, América Latina vive precisamente uno de esos momentos, uno en el que “la libertad, esa llama frágil y sagrada, está siendo asfixiada por manos que nunca debieron tocarla”.

Advirtió sobre la presencia de “gobiernos que se llaman populares, caudillos que se dicen salvadores, tiranos que se creen imprescindibles”, a quienes describió como “sociópatas del poder” convencidos de que los pueblos existen para servirles. Frente a este escenario, recordó que “la libertad no es un lujo, es el fundamento de la dignidad humana. La libertad de pensar, de hablar, de crear, de disentir, de elegir”, así como aquella que nace del Estado de derecho y la división de poderes.

Gutiérrez subrayó que, bajo las tiranías, “la vida vale poco; la ley se vuelve garrote; la justicia, servidumbre; la verdad, pecado”. Y alertó a quienes creen vivir en democracias a no caer en la complacencia, pues “la libertad no muere de un solo golpe. Muere cuando se tolera la corrupción, cuando se normaliza la mentira, cuando se renuncia a exigir cuentas”. Por ello insistió en la necesidad de defender “la justicia independiente, la prensa crítica y la educación que enseña a pensar y no a obedecer”. Cuando estos caen, recordó: “entran los bárbaros y, una vez dentro, cuesta generaciones expulsarlos”, como han demostrado Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Para finalizar, afirmó que “la libertad es paciente, pero nunca se rinde”; que no es un tesoro heredado, sino un fuego que debe avivarse cada día. Y mirando hacia el futuro de la región, aseguró que después de “la larga y oscura pesadilla chavista que está por terminar”, será la libertad la fuerza que pronto dirá presente en Venezuela para iniciar su reconstrucción.

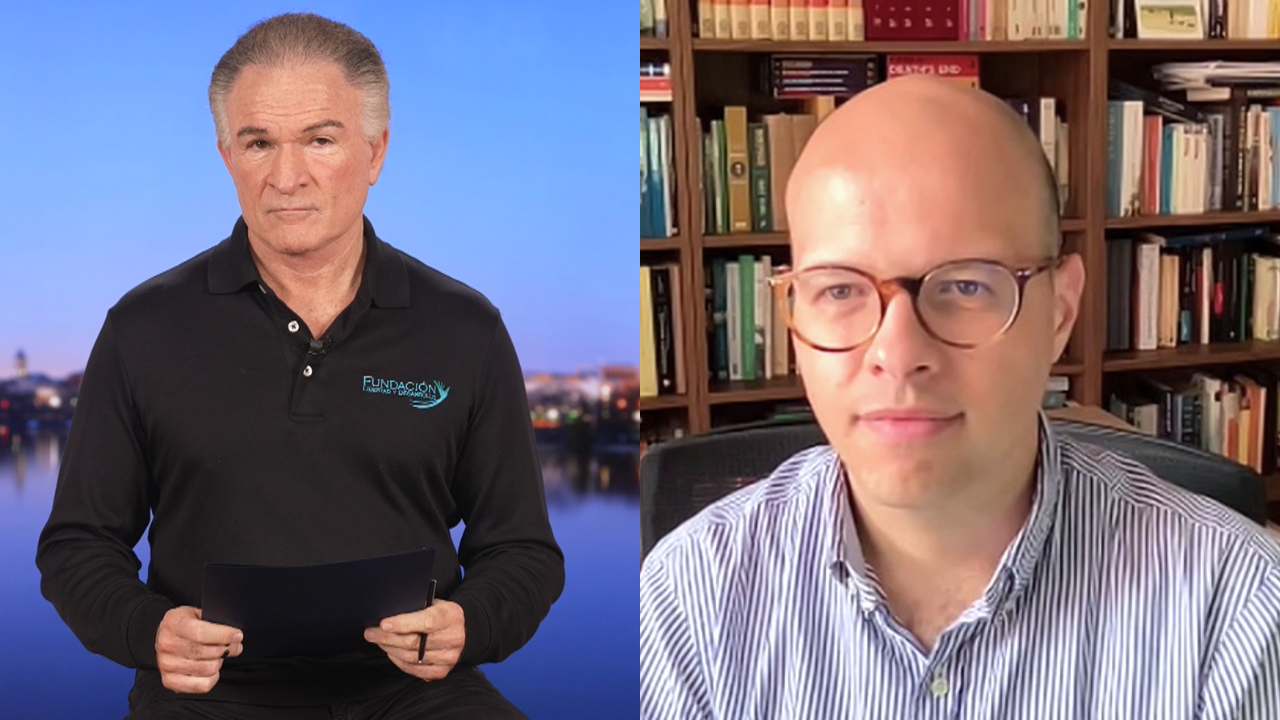

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Iván Espinosa de los Monteros, líder iberoamericano, sobre los retos que enfrenta Iberoamérica en un mundo incierto.

Espinosa de los Monteros inició recordando que las democracias son frágiles y que, cuando el nivel de formación cívica es bajo, “acaban ganando opciones populistas” que sacan ventaja del desgaste institucional. Esto explicaría el surgimiento del populismo en la región.

Espinosa de los Monteros inició recordando que las democracias son frágiles y que, cuando el nivel de formación cívica es bajo, “acaban ganando opciones populistas” que sacan ventaja del desgaste institucional. Esto explicaría el surgimiento del populismo en la región.

A pesar del populismo, en América Latina se empieza a ver la luz; sobre este panorama se señalaron dos focos de esperanza: Argentina y Chile. Afirmó que “la Argentina de Milei está demostrando que con las políticas económicas adecuadas se puede salir del pozo sin fondo”, aunque lamentó que el país tardara “casi 100 años” en llegar a esa conclusión. Respecto a Chile, explicó que es un caso “complejo, lleno de matices”, pero subrayó que su progreso económico del pasado permitió una transición democrática singular. Añadió que hoy “vuelve a haber esperanza” con el posible triunfo de José Antonio Kast.

Por otro lado, respecto a la situación de Venezuela, Espinosa fue enfático en que se debe prestar atención a lo que va a pasar con quienes están en el poder: “Hay una masiva presencia de fuerzas cubanas que tendrán que salir muy rápidamente si no quieren afrontar consecuencias graves”, y advirtió que no se puede “dar un puente de plata a cientos de personas que se han enriquecido mientras empobrecen a su país”. Aseguró que la reconstrucción del país será integral: democrática, económica y, sobre todo, moral, pues Venezuela “tiene que volver a creer en la democracia y en la economía libre”.

Al analizar por qué Iberoamérica falla al construir instituciones sólidas, fue directo: “Las élites han sido muy responsables de cosas que han pasado (...) han sido extractivas, egoístas”. Y sin instituciones fuertes, recalcó, “no hay democracias avanzadas y no hay economía”. En este sentido, defendió la importancia de la separación de poderes y la certeza jurídica, al afirmar que “esta es la clave de todo”, recordando que las naciones que prosperan son aquellas con instituciones sólidas e independientes.

Sobre la política y la calidad del liderazgo, y por qué elegimos gente “mediocre”, Espinosa considera que es porque muchos viven la política “como si fuera el fútbol (...) Todo lo que haga nuestro partido nos parece bien”. Por ello llamó a ejercer el voto con mayor exigencia: “Si uno de nuestros políticos nos ha engañado, la siguiente vez hay que enseñarle el camino de salida”.

Respecto al papel de la corrupción en la confianza ciudadana, Espinosa de los Monteros fue claro: “Los ciudadanos dejan de creer (...), las instituciones empiezan a actuar al margen de la ley”. De ahí la necesidad de un sistema judicial independiente, pues “aunque el acto lo haga el presidente, siempre habrá un juez que vaya a juzgar esos actos con independencia”.

Al preguntarle qué puede hacer el ciudadano frente a gobiernos irresponsables o corruptos, afirmó que la clave está en la sociedad civil: “Es importante asociarse, apoyar el periodismo libre, manifestarse cuando sus derechos están siendo pisoteados”. Subrayó que solo la organización puede generar la fuerza necesaria para cambiar el rumbo.

En el terreno geopolítico, advirtió que la mayor amenaza es “la tendencia a desacreditar la democracia y la libertad”, así como el olvido de las lecciones del siglo XX. Recordó que los valores de la libertad política y económica “nos han traído las mayores cotas de desarrollo y prosperidad”.

Finalmente, sobre el trabajo que lidera desde la Fundación Atenea, Espinosa expresó sentirse “muy comprometido y con un enorme sentido de la responsabilidad”, agradecido por el apoyo recibido y convencido de que los desafíos que enfrentan España e Iberoamérica son “muy parecidos” y requieren respuestas comunes basadas en los valores de la libertad.

Para ver el programa completo, haga clic aquí.

Dionisio Gutiérrez inició recordando que “desde la imprenta hasta la electricidad, el hombre ha convivido con el cambio”, pero advirtió que nunca antes la humanidad había enfrentado una disrupción como la actual: “Con la Inteligencia Artificial estamos ante una revolución que puede iluminar o extraviar el porvenir de la humanidad, según el uso que hagamos de ella”.

Dionisio Gutiérrez inició recordando que “desde la imprenta hasta la electricidad, el hombre ha convivido con el cambio”, pero advirtió que nunca antes la humanidad había enfrentado una disrupción como la actual: “Con la Inteligencia Artificial estamos ante una revolución que puede iluminar o extraviar el porvenir de la humanidad, según el uso que hagamos de ella”.  Juan David Gutiérrez advirtió que existen profesiones particularmente expuestas ante la inteligencia artificial generativa. Señaló que áreas como “diseño de imágenes, edición de texto, traducción” enfrentan un riesgo mayor, pues allí las máquinas ya realizan tareas “más rápido y en mejores condiciones”. Al mismo tiempo, reconoció que en campos como la arquitectura, la medicina, la ingeniería, el derecho y las finanzas “vienen cambios drásticos”, aunque insistió en que, al requerir juicios de valor, estos sectores verán “desplazamientos parciales del trabajo, pero no reemplazo”.

Juan David Gutiérrez advirtió que existen profesiones particularmente expuestas ante la inteligencia artificial generativa. Señaló que áreas como “diseño de imágenes, edición de texto, traducción” enfrentan un riesgo mayor, pues allí las máquinas ya realizan tareas “más rápido y en mejores condiciones”. Al mismo tiempo, reconoció que en campos como la arquitectura, la medicina, la ingeniería, el derecho y las finanzas “vienen cambios drásticos”, aunque insistió en que, al requerir juicios de valor, estos sectores verán “desplazamientos parciales del trabajo, pero no reemplazo”. Por su parte, Santiago Gómez afirmó que la inteligencia artificial exige transformar las prácticas docentes. Señaló que “debemos modificar las conductas y las metodologías” y que la educación requiere “un reemplazo y una modificación de los ejercicios de aula” para aprovechar realmente estas herramientas.

Por su parte, Santiago Gómez afirmó que la inteligencia artificial exige transformar las prácticas docentes. Señaló que “debemos modificar las conductas y las metodologías” y que la educación requiere “un reemplazo y una modificación de los ejercicios de aula” para aprovechar realmente estas herramientas.

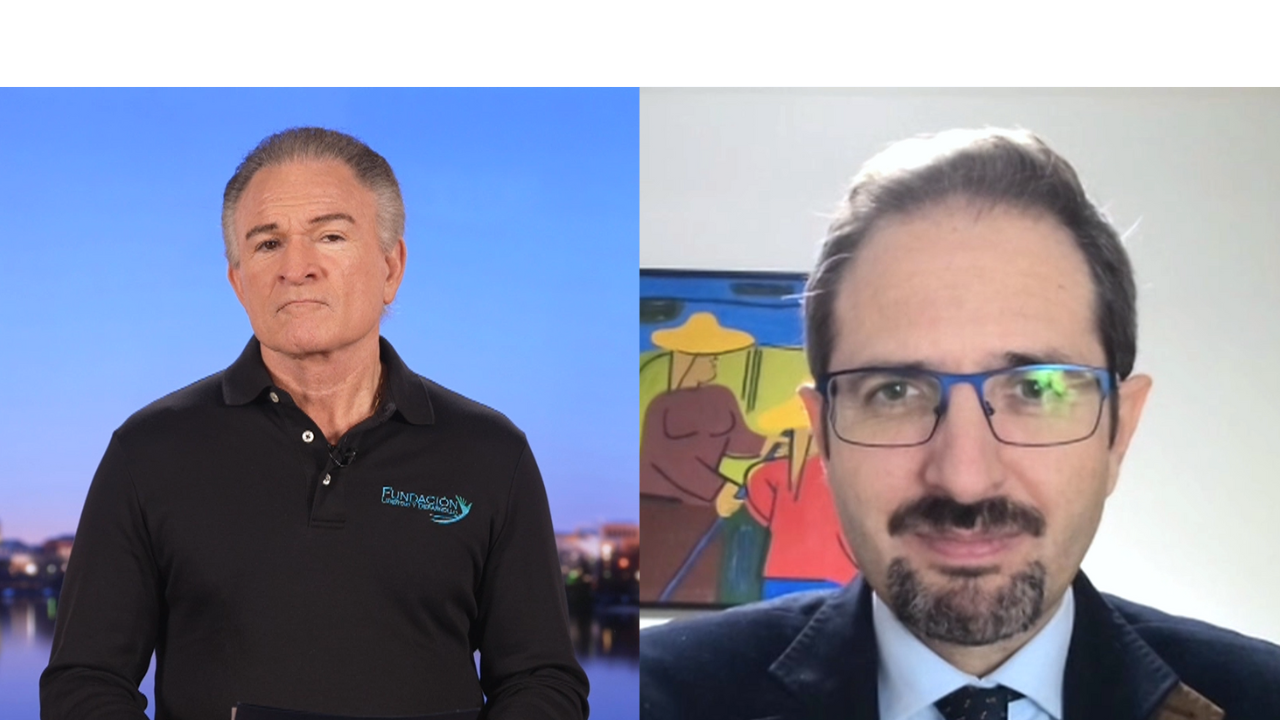

Dionisio Gutiérrez inició señalando que América Latina se ha acostumbrado a vivir “al borde del colapso y, sin embargo, seguir bailando”, y que 2026 nos encuentra con un escenario global tenso: guerras en varias regiones del mundo, élites distraídas y una economía internacional complicada.

Dionisio Gutiérrez inició señalando que América Latina se ha acostumbrado a vivir “al borde del colapso y, sin embargo, seguir bailando”, y que 2026 nos encuentra con un escenario global tenso: guerras en varias regiones del mundo, élites distraídas y una economía internacional complicada. Llamas inició advirtiendo que, de cara a 2026, persisten señales de alerta para la región: “hay riesgos evidentes: el Estado de derecho, la autocracia, el intervencionismo público”. Sin embargo, añadió que también existen “motivos más que de sobra para la esperanza”, pues observa “un cambio de rumbo claro de la mano de nuevos líderes” y de un ideario liberal-conservador renovado.

Llamas inició advirtiendo que, de cara a 2026, persisten señales de alerta para la región: “hay riesgos evidentes: el Estado de derecho, la autocracia, el intervencionismo público”. Sin embargo, añadió que también existen “motivos más que de sobra para la esperanza”, pues observa “un cambio de rumbo claro de la mano de nuevos líderes” y de un ideario liberal-conservador renovado.

Vara inició advirtiendo que el mundo ha regresado a una lógica en la que la fuerza vuelve a determinar los intereses de las potencias. Indicó que vivimos un tiempo en el que los equilibrios del pasado se han erosionado y donde “la fuerza vuelve a ser el criterio con el que las potencias quieren imponerse a los intereses de los demás”.

Vara inició advirtiendo que el mundo ha regresado a una lógica en la que la fuerza vuelve a determinar los intereses de las potencias. Indicó que vivimos un tiempo en el que los equilibrios del pasado se han erosionado y donde “la fuerza vuelve a ser el criterio con el que las potencias quieren imponerse a los intereses de los demás”.

Moncada explicó que la región vive “una situación muy grave”, con niveles de criminalidad comparables a los de “una guerra civil”. Señaló que la impunidad es “uno de los principales incentivos del crimen organizado”, pues “cuando no hay castigo creíble y las ganancias siguen subiendo, la violencia no tiene consecuencias”.

Moncada explicó que la región vive “una situación muy grave”, con niveles de criminalidad comparables a los de “una guerra civil”. Señaló que la impunidad es “uno de los principales incentivos del crimen organizado”, pues “cuando no hay castigo creíble y las ganancias siguen subiendo, la violencia no tiene consecuencias”. Por su parte, Breda explicó que América Latina enfrenta “una combinación letal de factores”: altos niveles de desigualdad, corrupción, ineficacia institucional y una amplia disponibilidad de armas. Señaló que las economías ilícitas, como “el mercado de las drogas, la minería ilegal y la extorsión”, ofrecen incentivos que “alientan la participación y el control de los grupos criminales”.

Por su parte, Breda explicó que América Latina enfrenta “una combinación letal de factores”: altos niveles de desigualdad, corrupción, ineficacia institucional y una amplia disponibilidad de armas. Señaló que las economías ilícitas, como “el mercado de las drogas, la minería ilegal y la extorsión”, ofrecen incentivos que “alientan la participación y el control de los grupos criminales”.

Horst inició reconociendo el retroceso de Chile en los indicadores políticos, económicos, de seguridad e institucionales. Sin embargo, espera que “en las próximas elecciones vuelva a primar una mirada de esperanza y de un Estado que abrace el desarrollo y que permita recuperar las bases del progreso económico y social”.

Horst inició reconociendo el retroceso de Chile en los indicadores políticos, económicos, de seguridad e institucionales. Sin embargo, espera que “en las próximas elecciones vuelva a primar una mirada de esperanza y de un Estado que abrace el desarrollo y que permita recuperar las bases del progreso económico y social”.  Por su parte, Cordero inició expresando que Chile no quiere continuidad, sino cambio. Por esa razón, y por la mala evaluación del gobierno de turno, las posibilidades de Jeannette Jara son muy bajas.

Por su parte, Cordero inició expresando que Chile no quiere continuidad, sino cambio. Por esa razón, y por la mala evaluación del gobierno de turno, las posibilidades de Jeannette Jara son muy bajas.

Pastrana inició señalando la gravedad que representa que Gustavo Petro esté señalado de colaborar con el crimen y la corrupción: “Es un presidente que hizo el pacto denominado El Pacto de la Picota, en el cual fue a hablar con narcotraficantes para pedir votos. Su hijo también denuncia que en la campaña hay recursos del narcotráfico. [Además], le han quitado la visa [de Estados Unidos] y está en la lista Clinton”. Ante este contexto, está en duda si Colombia será sancionada con tarifas, aranceles al café y a las flores, lo cual afectaría a más de 500 mil familias.

Pastrana inició señalando la gravedad que representa que Gustavo Petro esté señalado de colaborar con el crimen y la corrupción: “Es un presidente que hizo el pacto denominado El Pacto de la Picota, en el cual fue a hablar con narcotraficantes para pedir votos. Su hijo también denuncia que en la campaña hay recursos del narcotráfico. [Además], le han quitado la visa [de Estados Unidos] y está en la lista Clinton”. Ante este contexto, está en duda si Colombia será sancionada con tarifas, aranceles al café y a las flores, lo cual afectaría a más de 500 mil familias.

Dionisio Gutiérrez inició con una reflexión sobre la crisis que vive la región: “América Latina, tierra fecunda en historia, cultura y recursos, vive años de carencias y amenazas. Somos una región que soñó con libertad, justicia y progreso, pero hoy enfrenta autocracias disfrazadas ante la mirada cansada de élites indiferentes, ciudadanos resignados y una clase política que ha hecho del poder corrupción e impunidad”.

Dionisio Gutiérrez inició con una reflexión sobre la crisis que vive la región: “América Latina, tierra fecunda en historia, cultura y recursos, vive años de carencias y amenazas. Somos una región que soñó con libertad, justicia y progreso, pero hoy enfrenta autocracias disfrazadas ante la mirada cansada de élites indiferentes, ciudadanos resignados y una clase política que ha hecho del poder corrupción e impunidad”. Salinas expresó que el contexto actual sugiere un panorama complicado para el futuro próximo de la región. Sin embargo, no descarta un optimismo cauteloso: “Vemos cómo se ha desenmascarado el autoritarismo en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Salinas expresó que el contexto actual sugiere un panorama complicado para el futuro próximo de la región. Sin embargo, no descarta un optimismo cauteloso: “Vemos cómo se ha desenmascarado el autoritarismo en Cuba, Nicaragua y Venezuela”. Por su parte, Arias aseguró que América Latina necesita creer y aspirar a mejores instituciones. Sin embargo, indicó que los ciudadanos también tienen un componente de responsabilidad de lo que ocurre: “Muchas veces no se elige correctamente. Por ejemplo, en el caso venezolano ha tomado más de dos décadas darse cuenta de que estamos frente a un régimen criminal”.

Por su parte, Arias aseguró que América Latina necesita creer y aspirar a mejores instituciones. Sin embargo, indicó que los ciudadanos también tienen un componente de responsabilidad de lo que ocurre: “Muchas veces no se elige correctamente. Por ejemplo, en el caso venezolano ha tomado más de dos décadas darse cuenta de que estamos frente a un régimen criminal”.

Dionisio Gutiérrez inició recordando que hubo un tiempo en que Argentina fue sinónimo de prosperidad. Tierra de inmigrantes y de trabajo, de universidades admiradas y de una cultura que deslumbraba. Una nación rica, moderna, que inspiraba esperanza en América Latina. Sin embargo, la fuerza del peronismo se disfrazó de justicia social y terminó siendo una maquinaria de poder y destrucción.

Dionisio Gutiérrez inició recordando que hubo un tiempo en que Argentina fue sinónimo de prosperidad. Tierra de inmigrantes y de trabajo, de universidades admiradas y de una cultura que deslumbraba. Una nación rica, moderna, que inspiraba esperanza en América Latina. Sin embargo, la fuerza del peronismo se disfrazó de justicia social y terminó siendo una maquinaria de poder y destrucción. Ghersi inició recordando que la construcción de la democracia y el Estado de derecho es un “proceso evolutivo”, donde siempre habrá confrontación. Sin embargo, la clave es limitar el poder a través de la ley. Si logramos esto, podremos controlar el uso del poder a pesar de caudillos de izquierdas o derechas, aseguró. Además, expresó que a pesar de la evidencia que demuestra que países con gobiernos populistas registran menor PIB per cápita, más deuda e inflación a largo plazo, las personas siguen eligiéndolos por “la magia de la palabra”. Es decir que “la gente cree más en un sueño que en la realidad”.

Ghersi inició recordando que la construcción de la democracia y el Estado de derecho es un “proceso evolutivo”, donde siempre habrá confrontación. Sin embargo, la clave es limitar el poder a través de la ley. Si logramos esto, podremos controlar el uso del poder a pesar de caudillos de izquierdas o derechas, aseguró. Además, expresó que a pesar de la evidencia que demuestra que países con gobiernos populistas registran menor PIB per cápita, más deuda e inflación a largo plazo, las personas siguen eligiéndolos por “la magia de la palabra”. Es decir que “la gente cree más en un sueño que en la realidad”.