Speak softly but carry a big stick

Una síntesis de la visita de Kamala Harris a Guatemala

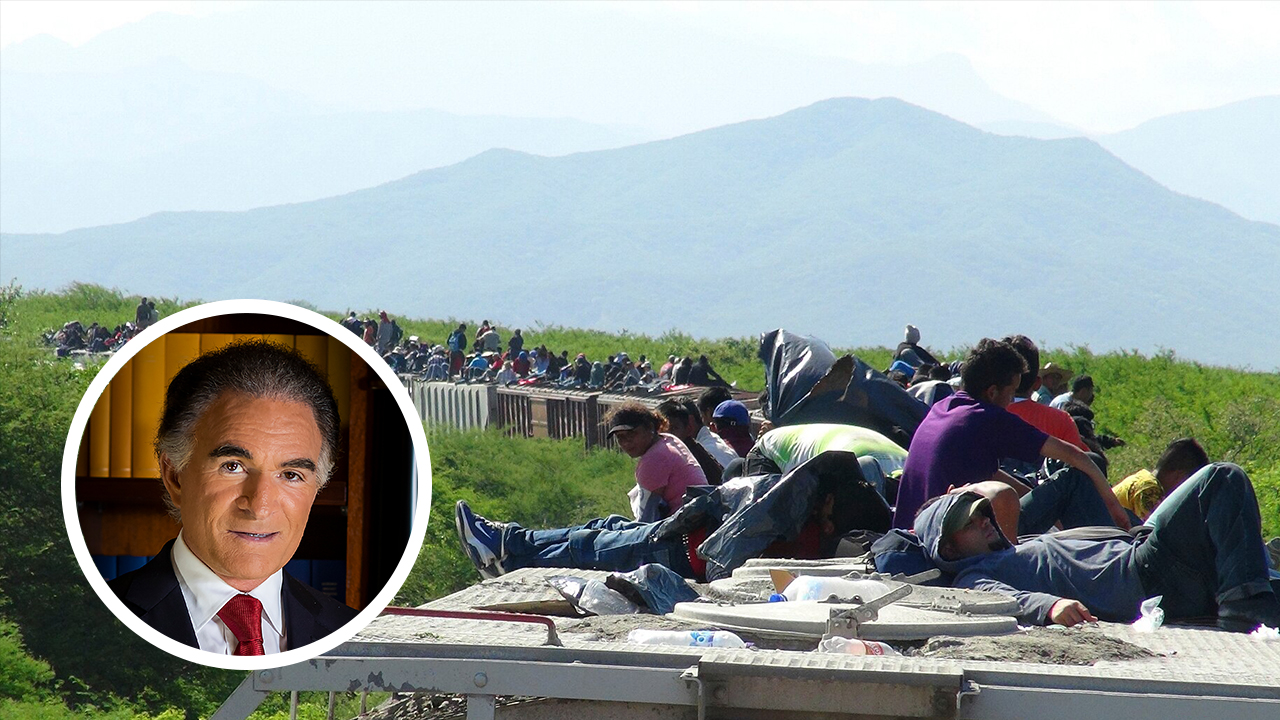

La visita de la Vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala se puede resumir de la siguiente forma. Queda más que claro que para la administración Biden, atender la migración ilegal proveniente del triangulo norte de Centroamérica es una prioridad estratégica. Pero a diferencia de la administración Trump que priorizó el cierre de la frontera sur y el endurecimiento de controles fronterizos, la agenda demócrata incluye un enfoque más holístico en “atender las causas estructurales que provocan migración”. Dígase, falta de crecimiento económico y oportunidades en la región, la violencia e inseguridad, además de la corrupción y la debilidad institucional.

Siguiendo la fórmula trazada por Teddy Roosevelt desde hace más de un siglo, Harris y el séquito de asesores para Centroamérica siguen aquella premisa de “speak softly but carry a big stick”.

El discurso dócil ha quedado más que patentizado en el interés de la administración Biden de trabajar en conjunto con gobiernos locales. Cabe decir, que dados los recientes acontecimientos en El Salvador y Honduras, la administración Giammattei es percibida en Pennsylvania Avenue como la más potable para la agenda bilateral en la zona.

Sin embargo, de las reuniones con sociedad civil, Harris también recibió una dosis dura de realidad: desde 2019, Guatemala ha entrado en una agenda regresiva en cuanto a fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.

De ahí que el discurso amigable se complementa con un gran garrote. El anuncio de la inmediata creación de la Fuerza de Tarea Alfa, una especie de comité transnacional para perseguir trata de personas y corrupción envía el mensaje que Washington pretende arremangarse la camisa y meterse de lleno en el combate de estructuras criminales en la región. Por un lado, el Departamento de Justicia se involucrará directamente en el esfuerzo por identificar, perseguir y desarticular estructuras vinculadas al coyotaje y trata de personas. Pero por otro lado, también se integrará un equipo especial de investigadores y fiscales norteamericanos para perseguir casos de corrupción, recuperar activos vinculados a prácticas corruptas y cleptocráticas, además de extender el acompañamiento y apoyo técnico a FECI.

El problema de la receta radica en la pérdida de poder real de las agencias norteamericanas en la región. Quizá el legado más negativo de la administración Trump, fue la pérdida de músculo político por parte de las legaciones diplomáticas en el triángulo norte, como consecuencia de la apertura de canales paralelos de comunicación entre actores locales y Casa Blánca (dígase el efecto lobby).

De ahí entonces que el éxito o fracaso de este nuevo capítulo de la agenda anti-corrupción de Washington depende de la capacidad de reconstruir mecanismos de poder real. La Lista Engel puede constituir un primer paso para designar y sancionar a actores relevantes que cuya actuación ha contribuido a debilitar la institucionalidad anti-corrupción en el país. Otra herramienta de poder real será la capacidad de la Fuerza de Tarea Alfa de encauzar acciones legales contra personajes clave del mapa político regional.

Al final Washington tiene que entender que el poder de los tweets ha menguado en el último quinquenio. Y que solo mediante acciones judiciales, de poder real o de sanción moral, realizadas de manera sistemática y contundente, se podrá romper con la rosca de inamovilidad que se ha construido en el sistema político nacional. De lo contrario, la agenda anti-corrupción caerá en saco roto. Y atrás de ello, cualquier esfuerzo por fortalecer institucionalidad y generar certeza jurídica fracasará.