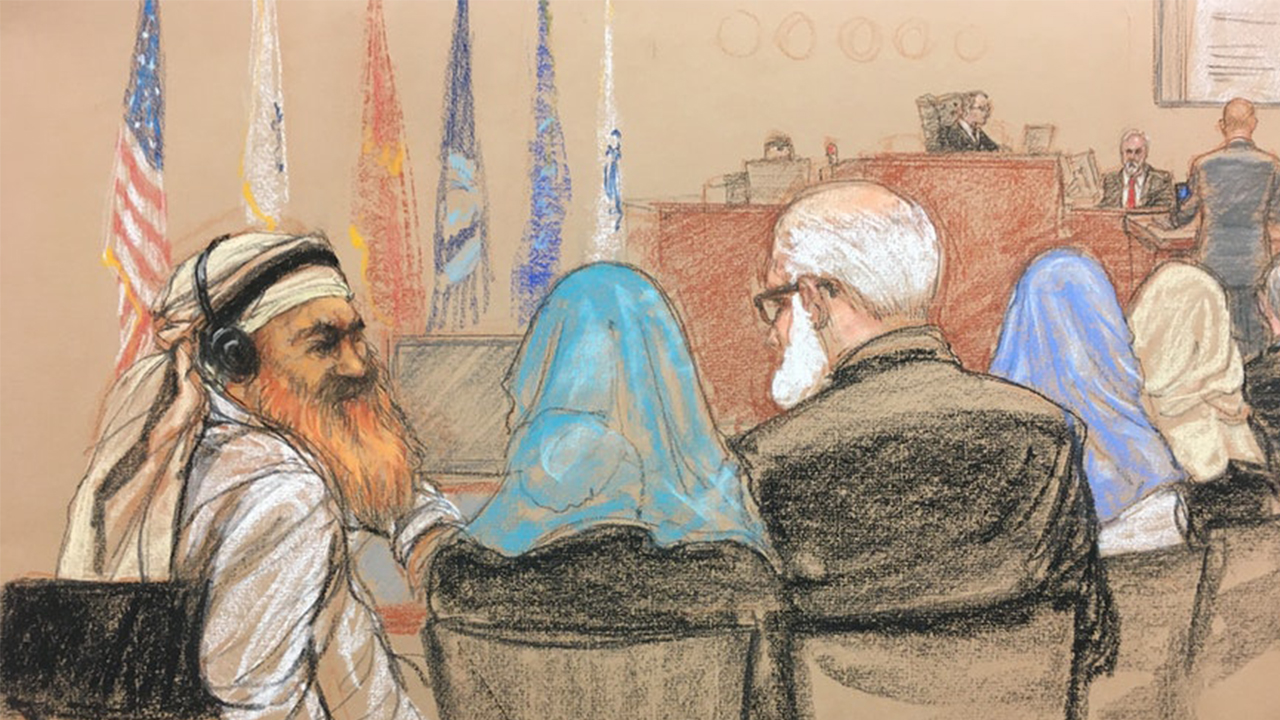

The trial against Khalid Sheikh Mohammed

Los debates legales, políticos y militares

Veinte años después, la cita con la justicia le llegó. Khalid Sheikh Mohammed (KSM), el arquitecto de los ataques terroristas del 11 de septiembre está próximo a enfrentar juicio, junto a otros cinco altos operativos de Al Qaeda. Todos, acusados de 2,973 cargos de asesinato de civiles en violación a las Leyes de la Guerra, ataque contra población civil, secuestro de aeronaves, terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo. Para los cinco, el gobierno norteamericano ha solicitado la pena de muerte.

Sin embargo, el juicio del siglo no necesariamente constituirá el punto final de la guerra contra el terrorismo y los fatídicos episodios del 11 de septiembre. Por el contrario, el proceso parece que dará lugar a uno de los debates legales más interesantes de la actualidad.

Para empezar, la mera solicitud de la pena de muerte ya plantea un conflicto entre el mundo de lo judicial y de la inteligencia. Expertos en contraterrorismo señalan que de ser condenado y ejecutado KSM (el terrorista de más alto rango capturado por Estados Unidos), se estaría creando un mártir ante los ojos de los jihadistas islámicos, lo cual podría desatar actos terroristas en un futuro próximo. De tal forma que la resolución del dilema parte de responder la siguiente pregunta: ¿cuál era el objetivo de la ofensiva contra Al-Qaeda: llevar ante la justicia a los responsables del 9/11 o evitar nuevos atentados? Para agentes judiciales, el objetivo era el primero; para los expertos en contraterrorismo, era el segundo.

Luego está el debate jurídico sobre el tipo de acusación y los posibles delitos cometidos. La tesis de la acusación se basa en que Al-Qaeda violentó las Leyes de la Guerra al atacar objetivos civiles. De ahí que los juicios se lleven a cabo por una Comisión Militar (el equivalente a la Corte Marcial) y no en un juzgado federal. El problema de la acusación en el marco de las leyes de la guerra es 1) sostener la aplicabilidad de estas a organizaciones paraestatales como Al Qaeda; y sobre todo 2) demostrar que el 11 de septiembre de 2001 existía un Estado de Guerra entre Estados Unidos y Al-Qaeda, cumpliendo con las condiciones de derecho internacional sobre Declaratoria de Guerra, identificación de beligerantes, etc.

La alternativa del juicio civil tampoco es clara. Para empezar, los acusados cumplen ya entre 17 y 19 años de detención “preventiva”. No olvidemos tampoco que algunos testimonios de otros terroristas, además de la confesión de KSM de ser el artífice detrás del 9/11, y que constituyen parte central de la acusación, se obtuvieron mediante técnicas de interrogatorio que están sujetas a un debate legal en sí mismas.

En ocasiones anteriores, diversas cortes federales resolvieron que la aplicación de Enhanced Interrogation Techniques constituye actos de tortura, por lo que cualquier testimonio obtenido de las mismas, sería inadmisible. No obstante, ese criterio no es compartido por tribunales militares, que sostienen la legalidad de los métodos de interrogación y la admisibilidad de los testimonios obtenidos, a la luz de las autorizaciones de uso de la fuerza en contra de Al-Qaeda, emanadas tanto del Congreso como de la Casa Blanca. Vale recordar que la operación para asesinar a Osama Bin Laden y los ataques de drones contra cientos de terroristas, se sustentaron jurídicamente en dichas autorizaciones para el uso de la fuerza.

De ahí entonces que más que llevar ante la justicia al autor intelectual de The Planes Operation -cómo le definió el alto mando de Al-Qaeda-, el juicio contra Khalid Sheikh Mohammed dará lugar al debate más profundo sobre la legalidad, la efectividad y los resultados reales de toda la Guerra contra el Terrorismo.