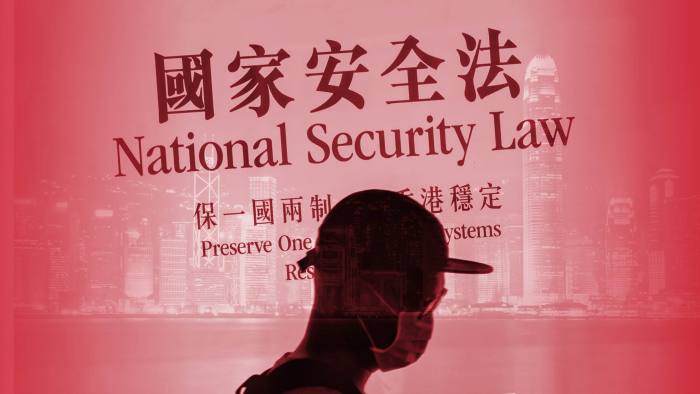

El 1 de julio de 2020, la Asamblea Popular Nacional, el cuerpo legislativo de China, impuso una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong. Las relaciones entre China y la zona administrativa especial se han intensificado desde que Xi JinPing asumió la presidencia de China, aquí un breve resumen para entender los irreversibles daños a la libertad en Hong Kong.

ENTENDIENDO HONG KONG

En el siglo XIX (1840), Gran Bretaña tomó control de Hong Kong durante las Guerras del Opio. El imperio británico, atacó al imperio chino por criminalizar el comercio del opio. Al declararse vencedores de la guerra, el imperio chino fue obligado a pagar reparaciones, abrir puertos y otorgar privilegios extraterritoriales a ciudadanos extranjeros. Además, se vio obligado a firmar una concesión por 99 años del territorio constituido por Hong Kong, que empezaría a partir del 1 de julio de 1898.

En 1997, Gran Bretaña devolvió a China el control de Hong Kong. En las negociaciones se acordó que regiría bajo el principio de “Un país, dos sistemas”. Esto básicamente significa que se mantendría la estructura de libertades políticas, sociales y civiles para favorecer el exitoso modelo económico capitalista por lo menos por 50 años más, hasta el año 2047. En términos más explícitos, Hong Kong podría tener:

- Su propia moneda

- Su propio sistema legal

- Libertad de prensa

- Derecho de protesta

- Su propio cuerpo legislativo

Estos acuerdos están recogidos en las Leyes Básicas de Hong Kong que entraron en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y cuyas negociaciones se dieron a través de la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984. El texto es explícito en mencionar que el sistema y las políticas públicas de corte socialista no serían practicados en Hong Kong en línea con el Artículo 31 de la Constitución de la República Popular China que admite zonas administrativas especiales.

EL PUNTO DE QUIEBRE

En 2013 cuando Xi JinPing asumió la presidencia de la República Popular de China, adoptó una postura más intervencionista respecto a Hong Kong. Desde entonces, las tensiones entre la zona administrativa especial y China han ido en incremento.

En 2014, China solicitó que cualquier candidato a Jefe del Ejecutivo de Hong Kong, debía ser leal a China y Hong Kong. Las implicaciones de este mensaje era que China haría una preselección de los candidatos que podrían participar en las elecciones. Esto desencadenó en las protestas de las Sombrillas Amarillas donde los protestantes acamparon afuera del Distrito Central de Negocios por tres meses.

Entre octubre y diciembre de 2015, 5 personas vinculadas a Causeway Bay Books fueron detenidas. Causeway Bay Books es una librería independiente (que ahora tiene su sede en Taiwán) conocida por tener disponibles libros sobre política china que están prohibidos en la China continental.

En los meses siguientes a la detención, fotografías, cartas e inclusive un video que circuló en televisión nacional, insistían en que los 5 desaparecidos habían ido voluntariamente a China para entregarse a las autoridades. Sin embargo, en 2016, meses después de su regreso a Hong Kong, Lam Wing-Kee, uno de los dueños de Causeway Bay Books y también, uno de los desaparecidos, dio una conferencia de prensa en donde presentó detalles sobre su detención de 8 meses y describió que los videos de confesión habían sido arreglados. Estas revelaciones sorprendieron a Hong Kong y a la comunidad internacional por la clara violación a la Declaración Sino-Británica y al principio de “Un país, dos sistemas”.

Entre 2016 y 2017 China descalificó a 6 miembros electos para el Consejo Legislativo de Hong Kong por utilizar la ceremonia de juramentación como una plataforma de denuncia en contra de los abusos de poder. Su fundamento fue con base en la Interpretación del Artículo 104 de las Leyes Básicas de Hong Kong en donde se hace mención que aquellos quienes digan palabras que no están contenidas dentro de la juramentación escrita en la ley, no serán tomados en cuenta.

En septiembre de 2018 China aseguró que las leyes chinas podían aplicarse en algunas zonas de Hong Kong. Específicamente en la zona de Kowloon Oeste donde se encuentra la estación de trenes de alta velocidad que conecta ambos territorios. Las Leyes Básicas de Hong Kong, en el Artículo 18 son claras en especificar que las leyes nacionales no podrían ser aplicadas en la Región Administrativa Especial con excepción de algunas que están enumeradas dentro del Anexo III de la ley. Además, se reveló la construcción del puente de Zhuhai, que sería pagado con impuestos de los hongkoneses y que fue interpretado como un movimiento de la China comunista por recuperar el control de Hong Kong.

En junio de 2019 se introdujo el proyecto de ley de legislación sobre delincuentes fugitivos y asistencia judicial recíproca en materia penal. Esta última admitía la extradición de oponentes políticos en Hong Kong para ser juzgados en China. Esto llevó a que los ciudadanos hongkoneses desarrollaran una serie de protestas en donde participaron más de 2 millones de personas. Las denuncias y movimientos en favor de la libertad, continuaron incluso después de que la ley fuera retirada en septiembre de 2019.

Las protestas tenían 5 demandas puntuales:

- Que las protestas no fueran categorizadas como amotinamientos.

- Amnistía por los protestantes detenidos.

- Investigaciones independientes por la brutalidad policial.

- Implementación del sufragio universal completo.

- Retirar la propuesta de ley de legislación sobre delincuentes fugitivos y asistencia judicial recíproca en materia penal. (Esta última sí se logró)

2020 - LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

El artículo 23 de las Leyes Básicas de Hong Kong, establece que: “La Región Administrativa Especial de Hong Kong promulgará leyes por sí sola para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión contra el Gobierno Popular Central”.

En 2003, el gobierno de Hong Kong hizo un intento de introducir una propuesta para la Ley de Seguridad Nacional. Alrededor de 500mil personas se reunieron en la protesta más grande en la ciudad desde que China recuperó su control en 1997. Desde entonces y hasta ahora, no se había intentado presentar legislación en esta materia.

17 años después, con la pandemia, el Gobierno Chino identificó un momento político clave. Las disposiciones emitidas para evitar aglomeraciones y las prohibiciones para realizar actos masivos, se presentó como un escenario en el que probablemente no habría protestas. Por lo tanto, la Asamblea Popular Nacional, el cuerpo legislativo de China, impuso una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong bajo sus propios términos.

El texto de la Ley de Seguridad Nacional se publicó cuando entró en vigor el 30 de junio de 2020 a las 23 horas. El documento comprende 66 artículos para reprimir 4 delitos específicos: separatismo, subversión, terrorismo y colusión con potencias extranjeras. Dentro de la ley, se establece la creación de una Oficina de Seguridad en Hong Kong con autoridades de la China continental y les dota de facultades para interpretar las normativas.

Como se mencionó anteriormente, el Artículo 18 de las Leyes Básicas establece que las leyes chinas no pueden ser aplicadas en la zona administrativa especial de Hong Kong, con excepción de asuntos en materia de defensa, relaciones exteriores o circunstancias excepcionales; con lo cual, China puede imponer un Estado de Emergencia. Esto, con base en lo establecido en el Anexo III de las leyes. La imposición de la Nueva Ley de Seguridad Nacional, es una clara violación al Estado de Derecho que los hongkoneses por mucho tiempo se habían asegurado de intentar defender.

Solo 6 semanas después de la aprobación de esta nueva ley de seguridad nacional, Hong Kong es un lugar prácticamente nuevo. Donde antes había un oasis de libertad en medio del desértico régimen comunista chino, hoy hay miedo, censura y abusos de las autoridades.

Desde que entró en vigor la ley de seguridad nacional, las autoridades de Hong Kong han arrestado a personas consideradas defensores de la independencia de China, han perseguido críticos en el extranjero, han excluido a 12 candidatos a favor de la democracia de las elecciones legislativas y han pospuesto las elecciones por un año. Las acciones perpetuadas por las autoridades de este nuevo cuerpo de seguridad ya confirmaron que la ley está siendo y seguirá siendo utilizada de manera agresiva para sofocar la cultura política, la prensa y sobre todo la libertad.

Por 23 años Hong Kong fue un bastión de la libertad, hoy es una víctima más del servil comunismo.