Venezuela: The End of Three Criminal Clowns

En el programa de esta semana, analizamos la ventana de oportunidad que tiene Venezuela para recuperar su libertad.

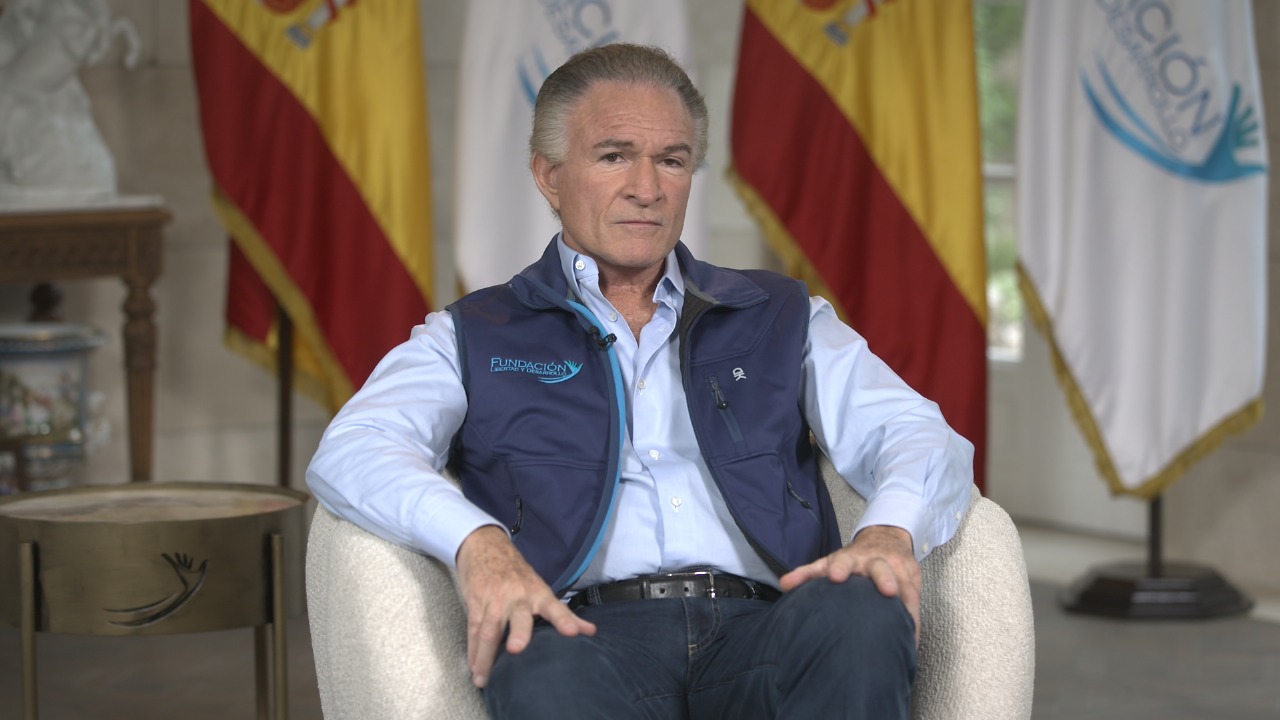

Dionisio Gutiérrez inició recordando cómo hace unos meses, desde esta tribuna, denunció a Nicolás Maduro, “el mercachifle de Caracas”, ahora declarado como “el capo de una mafia terrorista”. También subrayó el papel de este tirano como “la mascota del chavismo, ahijado de la dictadura castrista”, y cómo ha sido sostenido por Pekín, Moscú y Teherán, aunque cada vez más solo.

Dionisio Gutiérrez inició recordando cómo hace unos meses, desde esta tribuna, denunció a Nicolás Maduro, “el mercachifle de Caracas”, ahora declarado como “el capo de una mafia terrorista”. También subrayó el papel de este tirano como “la mascota del chavismo, ahijado de la dictadura castrista”, y cómo ha sido sostenido por Pekín, Moscú y Teherán, aunque cada vez más solo.

Gutiérrez aseguró que la realidad ha alcanzado al socialismo del siglo XXI, al populismo y al autoritarismo. Hoy, estas trampas y fracasos están terminando como “un cartel y en un tren (…) con tres sociópatas sentados en la chatarra de locomotora”. Maduro, Cabello y Padrino, bufones de la narco-dictadura terrorista que ha secuestrado a casi 30 millones de personas, “más temprano que tarde, estarán en las puertas del infierno”, añadió.

También advirtió sobre el despliegue militar estadounidense frente a las costas venezolanas: “Tendrán que volver con una presa; o dicho claro, con por lo menos tres presos encadenados, con bozal y traje de rayas”. Gutiérrez aseguró que ha llegado el momento de enseñarles la puerta de salida a quienes, por dos décadas, convirtieron a Venezuela en una prisión.

En referencia a las fuerzas armadas venezolanas, fue tajante: “Hace unos meses denunciamos que no tuvieron el coraje ni la dignidad para sacar del poder al tirano usurpador que robó las elecciones democráticas en las que se eligió a Edmundo González como presidente”. Sin embargo, afirmó que aún tienen una oportunidad: “Pueden reivindicarse entregando a los capitostes de la banda terrorista a las autoridades del gobierno americano. Solo tienen que ponerlos en una balsa, darles un empujón, o, si mucho, prestarles un par de remos”.

Por último, Gutiérrez afirmó que ha llegado la hora de la libertad para Venezuela.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Víctor Mijares, profesor e investigador de geopolítica y defensa, y a Pedro Trujillo, doctor en ciencia política y gobierno, sobre el momento que vive Venezuela, y si traerá la libertad consigo.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Víctor Mijares, profesor e investigador de geopolítica y defensa, y a Pedro Trujillo, doctor en ciencia política y gobierno, sobre el momento que vive Venezuela, y si traerá la libertad consigo.

Mijares indicó que Estados Unidos podría utilizar distintas tácticas para lograr el objetivo de capturar a las cabezas del Cártel de los Soles y del Tren de Aragua. Sin embargo, su lectura de la situación es que buscará hacerlo con el costo mínimo: “Los ciudadanos de Estados Unidos no están dispuestos a que sus muchachos pierdan la vida por rescatar un país en Suramérica. Lo que se está tratando es generar presión desde afuera para ver si se logra el tan deseado quiebre del régimen chavista”.

Añadió que es imprescindible que la amenaza sea creíble y que no sea un proceso fallido, pues esto traería un tipo de victoria al régimen chavista: “Si esto no termina en algún tipo de cambio político, probablemente [el régimen chavista] va a tratar de apuntar esto como una victoria y utilizará el aparato de propaganda para hacerlo ver así”.

Por otro lado, Mijares expresó que hay una pieza central en la cual podría darse el quiebre interno: la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Señaló que esta se encarga de la represión hacia los militares, por lo cual, si este brazo se quiebra, “permitiría cualquier tipo de rebelión” dentro de las fuerzas armadas.

Respecto a Colombia y las declaraciones de su presidente donde dice que el Cártel de los Soles no existe, Mijares considera que los deja mal posicionados geopolíticamente: “La situación geopolítica y geográfica de Colombia les pone en una posición incómoda. Colombia sigue siendo un aliado de Estados Unidos, depende en buena medida de su ayuda militar como económica, y es su principal socio comercial”. Por esa razón, “los coqueteos del actual gobierno colombiano con el régimen de Maduro no los deja muy bien parados. Esta proximidad se convierte en un problema de seguridad nacional”, indicó.

Por su parte, Trujillo inició reconociendo lo inédito de lo que está sucediendo en las costas venezolanas: “Creo que lo ha hecho el presidente de Estados Unidos es tomar una decisión que nunca antes había ocurrido de manera tan contundente y rápida”.

Por su parte, Trujillo inició reconociendo lo inédito de lo que está sucediendo en las costas venezolanas: “Creo que lo ha hecho el presidente de Estados Unidos es tomar una decisión que nunca antes había ocurrido de manera tan contundente y rápida”.

Además, señaló que, a su criterio, la primera fase de esta estrategia es generar presión, esperando que esto sea el detonante de un quiebre interno. Luego, está el factor de conseguir apoyo internacional. Por último, considera que se hará una operación quirúrgica, “aislando una zona donde esté el dictador por medio de fuego o de otras fuerzas”. También indicó que, de ser esta operación exitosa, Nicaragua y Cuba tienen mucho que temer de una acción contundente como esta.

Sin embargo, si el escenario es el contrario, y la operación regresa sin éxito y Maduro se mantiene en el poder, Trujillo considera que este sería el “fracaso más estrepitoso de la política exterior de la administración norteamericana”. Añadió que si “la flota se da la vuelta”, el mensaje que tendrían China y Rusia sería preocupante, pues es un “entren y avancen, que aquí no pasa nada”.

Por último, Trujillo mencionó que, de neutralizar al Cártel de los Soles, el impacto en el mapa global del narcotráfico tendría tantas consecuencias negativas como positivas: “En positivo, se suprimiría ese porcentaje alto de droga, pero en negativo, otros mercados se abrirían”. Afirmó que, mientras exista demanda de drogas, alguien la proveerá.

Para ver el programa completo, haga clic aquí.

Dionisio Gutiérrez inició recordando que la libertad nunca se gana en un día: se conquista con años, décadas y generaciones enteras que sueñan con ella y luchan por alcanzarla. Al referirse a Venezuela, expresó que

Dionisio Gutiérrez inició recordando que la libertad nunca se gana en un día: se conquista con años, décadas y generaciones enteras que sueñan con ella y luchan por alcanzarla. Al referirse a Venezuela, expresó que  Urruchurtu expresó que, ante el escenario que vive Venezuela, es necesario entender que lo de ese país

Urruchurtu expresó que, ante el escenario que vive Venezuela, es necesario entender que lo de ese país  Por su parte, Rincón indicó que Estados Unidos cuenta con elementos legales y apoyo de la sociedad venezolana para llevar a cabo una operación para desmontar el régimen de Maduro. Sin embargo, señaló que un cambio de régimen es

Por su parte, Rincón indicó que Estados Unidos cuenta con elementos legales y apoyo de la sociedad venezolana para llevar a cabo una operación para desmontar el régimen de Maduro. Sin embargo, señaló que un cambio de régimen es

Dionisio Gutiérrez inició reflexionando sobre los desafíos de educar en una era donde

Dionisio Gutiérrez inició reflexionando sobre los desafíos de educar en una era donde  Flores aseguró que, en una época de algoritmos y tecnología, es necesario

Flores aseguró que, en una época de algoritmos y tecnología, es necesario  Por su parte, Limón indicó que uno de los desafíos más drásticos que enfrentamos con el avance de la tecnología es

Por su parte, Limón indicó que uno de los desafíos más drásticos que enfrentamos con el avance de la tecnología es

Dionisio Gutiérrez inició

Dionisio Gutiérrez inició  Lechín indicó que, a su criterio, las elecciones a celebrarse en Bolivia el domingo 17 de agosto no se pueden considerar completamente democráticas, pues Evo Morales y sus aliados

Lechín indicó que, a su criterio, las elecciones a celebrarse en Bolivia el domingo 17 de agosto no se pueden considerar completamente democráticas, pues Evo Morales y sus aliados  Por su parte, Ormachea indicó que recuperar la confianza en las instituciones y en la democracia en un país tras veinte años de populismo y corrupción política es un reto importante. Sin embargo, tiene confianza en que

Por su parte, Ormachea indicó que recuperar la confianza en las instituciones y en la democracia en un país tras veinte años de populismo y corrupción política es un reto importante. Sin embargo, tiene confianza en que

Dionisio Gutiérrez inició reflexionando sobre el abismo entre la economía global y las necesidades reales:

Dionisio Gutiérrez inició reflexionando sobre el abismo entre la economía global y las necesidades reales:  Rivera indicó que sí es posible pensar que el libre comercio se convierte en un lujo del pasado. Asimismo, añadió que los aranceles

Rivera indicó que sí es posible pensar que el libre comercio se convierte en un lujo del pasado. Asimismo, añadió que los aranceles  Por su parte, Núñez señaló que las perspectivas indican que el 2025 y 2026 serán años de crecimiento económico bajo:

Por su parte, Núñez señaló que las perspectivas indican que el 2025 y 2026 serán años de crecimiento económico bajo:

Ugaz inició afirmando que la corrupción en la región es sistémica y no esporádica: “Cuando hablamos de corrupción sistémica estamos hablando no solo de soborno, sino de redes que interactúan en las que se mueven dinámicamente élites empresariales, la clase política, funcionarios públicos y el crimen organizado”.

Ugaz inició afirmando que la corrupción en la región es sistémica y no esporádica: “Cuando hablamos de corrupción sistémica estamos hablando no solo de soborno, sino de redes que interactúan en las que se mueven dinámicamente élites empresariales, la clase política, funcionarios públicos y el crimen organizado”.  Por su parte, Lara indicó que es importante tomar en cuenta dos aristas de la corrupción

Por su parte, Lara indicó que es importante tomar en cuenta dos aristas de la corrupción

Dionisio Gutiérrez inició el programa haciendo un llamado frente al deterioro global de la democracia y la libertad:

Dionisio Gutiérrez inició el programa haciendo un llamado frente al deterioro global de la democracia y la libertad:  Trujillo inició resaltando los tres conflictos más preocupantes del momento: Rusia-Ucrania, Medio Oriente y Asia, con Pakistán, India y China. Agregó que, en este contexto, América Latina se ve envuelta en la tensión con China, pues busca

Trujillo inició resaltando los tres conflictos más preocupantes del momento: Rusia-Ucrania, Medio Oriente y Asia, con Pakistán, India y China. Agregó que, en este contexto, América Latina se ve envuelta en la tensión con China, pues busca  Por su parte, Montes de Oca expresó, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, que Rusia busca desgastar a Ucrania, al mismo tiempo que intenta reducir el apoyo de Occidente:

Por su parte, Montes de Oca expresó, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, que Rusia busca desgastar a Ucrania, al mismo tiempo que intenta reducir el apoyo de Occidente:

Rojas expresó que el presidente Javier Milei ha logrado avances en Argentina, principalmente, a través del cambio en el manejo de la economía:

Rojas expresó que el presidente Javier Milei ha logrado avances en Argentina, principalmente, a través del cambio en el manejo de la economía:  Por su parte, Mazzina expresó que la izquierda populista reacciona con hostilidad al éxito liberal en Argentina por su carácter reaccionario y porque

Por su parte, Mazzina expresó que la izquierda populista reacciona con hostilidad al éxito liberal en Argentina por su carácter reaccionario y porque

Dionisio Gutiérrez inició señalando la preocupante realidad que viven México y Colombia en términos democráticos, de violencia y justicia, y cómo sus gobiernos

Dionisio Gutiérrez inició señalando la preocupante realidad que viven México y Colombia en términos democráticos, de violencia y justicia, y cómo sus gobiernos  Raisbeck inició recordando que Petro

Raisbeck inició recordando que Petro  Por su parte, Henaro indicó que las elecciones de jueces en México son un espectáculo y que, lastimosamente, muchos no se dan cuenta de la farsa electoral que impuso Morena: “Están envueltos en la narrativa del Gobierno que dicen que por votar por los jueces es más democrático, pero la mayoría no votó y fue un proceso muy complicado”.

Por su parte, Henaro indicó que las elecciones de jueces en México son un espectáculo y que, lastimosamente, muchos no se dan cuenta de la farsa electoral que impuso Morena: “Están envueltos en la narrativa del Gobierno que dicen que por votar por los jueces es más democrático, pero la mayoría no votó y fue un proceso muy complicado”.

Dionisio Gutiérrez inició con una advertencia urgente sobre el rumbo que toman varios países de la región:

Dionisio Gutiérrez inició con una advertencia urgente sobre el rumbo que toman varios países de la región:  Gutiérrez señaló que la obra hace un diagnóstico de España —cultural y económico—, donde denuncia la institucionalización de la izquierda y su intervención en el sistema democrático, debilitando su credibilidad. Asimismo, denuncia la derrota intelectual y moral de la derecha, al mismo tiempo que ofrece una hoja de ruta para restaurar la independencia institucional.

Gutiérrez señaló que la obra hace un diagnóstico de España —cultural y económico—, donde denuncia la institucionalización de la izquierda y su intervención en el sistema democrático, debilitando su credibilidad. Asimismo, denuncia la derrota intelectual y moral de la derecha, al mismo tiempo que ofrece una hoja de ruta para restaurar la independencia institucional.